순장(殉葬), 그 두번째 이야기

이번 글에서는 본격적으로 가야의 순장에 대해 알아보도록 하겠습니다. 순장에 대해서 제대로 이해하려면 가야의 묘제에 대해서도 알아봐야 하겠지만, 묘제에 대한 내용은 방대하고 복잡해서 여기서는 가볍게 언급만 하고 다음에 기회가 있다면 자세히 말씀드리도록 하겠습니다.

1. 금관국의 순장

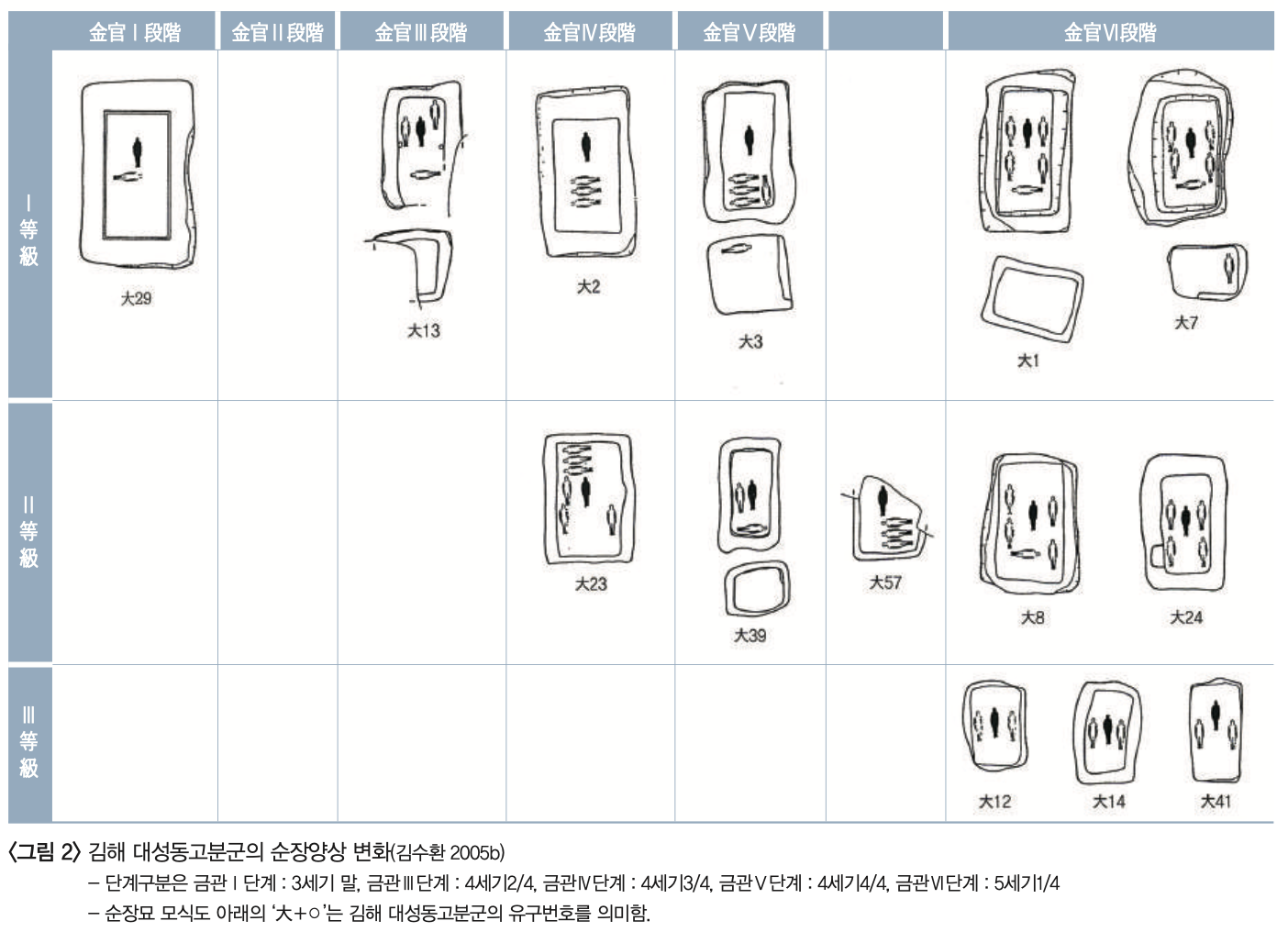

고대 한반도에서 순장이 가장 먼저 확인되는 곳은 바로 금관국입니다. 김해 대성동 고분군 29호분은 3세기에 조성된 것으로 추정하고 있으며 지금까지 알려진 최초의 왕묘이자 순장묘입니다. 29호분은 대형목곽분으로 곽의 길이가 6.4m, 너비가 3.2m나 됩니다. (참고로 목곽분이란 덧널무덤이라고도 하는데 매장자나 매장자를 넣어둔 관을 넣어둔 곽(槨; 널방)을 나무로 만든 무덤입니다) 목곽 중앙에 90여개의 판상철부(납작한 판모양을 한 ‘쇠도끼’로 영남지방에서 주로 출토됩니다)를 깔고 그 위에 주인공을 매장하고, 주인공의 발 아래쪽에 순장자 1명을 매장한 형태입니다.

대성동 88호분도 유명한데 4세기 전엽에 조성된 왕묘급 무덤으로 순장자가 4명 정도로 파악하고 있습니다. 일단 목곽과 봉토 사이 충전 공간에 3명의 순장이 확인되는데 노년 여성, 성년 남성, 10대의 젊은 여성의 인골이 발견되었습니다. 그리고 목곽 내부 주인공 발 아래쪽에도 교란된 상태의 인골이 확인되어 최소 1명 이상의 순장자가 있었다고 추정하고 있습니다. 특히 충전공간에서 발견된 10대 여성 순장자가 주목할만한데 머리뼈 윗쪽으로 동물뼈로 정교하게 만든 머리 장식과 구슬, 왼쪽 옆구리에는 사슴뿔과 손잡이칼이 출토되었습니다. 이에 순장자가 단순히 노예 혹은 하층민이 아니라는 것을 추정할 수 있습니다. 순장자의 성격에 대해서는 뒤에서 다시 정리하도록 하겠습니다. (충전 공간이란 곽과 묘광(墓壙) 사이를 이르는 공간의 이름으로 쉽게 말하면 매장자가 매장된 나무나 돌방과 봉토 사이의 공간을 말합니다, 묘광은 무덤을 만들기 위해 판 구덩이를 통틀어 이르는 말입니다)

대성동 91호분은 4세기에 조성된 목곽묘로 총 5명이 순장되었는데 목곽 내에 있던 3명은 주인공의 발 아랫쪽에 주인공과 직각을 이루며 배치되었고 2명은 서쪽 충전공간에서 발견되었으며 모두 머리가 남쪽을 향하고 있습니다. 4세기 후엽 ~ 5세기 초 조성된 왕묘급 무덤인 대성동 1호분에는 목곽 내에서 5명이 발견되었고 4명은 주인공과 평행하게 좌우에 2명씩, 1명은 주인공의 발 아래 직교로 배치되었습니다. 4세기 말~5세기 초 왕묘급 무덤인 대성동 93호묘에서도 5명이 순장되었고, 1호분과 비슷한 배치를 따르고 있습니다. (93호분의 편년, 즉 조성 시기의 규명은 매우 중요한데, 그 이유와 의미는 다음에 한번 언급하도록 하겠습니다^^)

종합해보면 금관국의 순장 규모는 1~6명이며, 목곽 내 혹은 묘광과 목곽 사이 충전 공간에 순장자를 매장하였습니다. 3~4세기에 무덤에서는 순장자가 주인공의 발 아래에 직각으로 배치되다가 4세기 후반 혹은 5세기 전반에 만들어진 무덤에서는 주인공을 중심으로 좌우에 평행하게, 흡사 주인공을 보호하는 모습으로 배치[선환좌우배치]하는 변화를 보여주기도 합니다. 이는 4세기 말 ~5세기 초 금관국의 급박하고 위급한 정세변화(고구려 남정?, 신라와의 경쟁 및 복속)로 인한 것이 아닐까 생각하고 있습니다.

금관국의 순장은 대형목곽묘가 등장하는 3세기 초 처음 출현하여 4세기(혹은 5세기 초까지) 때 가장 성행하지만 5세기 전반 신라에 의해 지배집단이 와해되면서 급격하게 쇠퇴하게 됩니다. 그리고 그 순장의 풍습은 주변의 대가야 및 아라가야 등으로 급속히 확산하게 됩니다.

마지막으로 금관국에서 순장은 왜 나타난 걸까요? 그 이유를 정확히 알 수는 없겠지만 두가지 가설이 있습니다. 첫번째는 ‘북방(부여)로부터 직접 도입된 매장 습속’이라는 견해입니다. 즉 부여족이 남하하여 낙동강 하류, 즉 김해까지 도달하고 그 문화가 영남 전역으로 파급되었다는 뜻이죠. 두번째는 ‘고대사회의 발전단계에서 나타나는 보편적인 현상’으로 보는 견해입니다. 전 개인적으로 두번째 견해가 더 합리적으로 생각됩니다. 앞선 글에서도 말씀 드렸듯이 순장은 초기 국가단계에서 나타나는 인류보편적인 풍습입니다. 그리고 신라와 가야는 중국과 떨어져있어 고구려와 백제과 달리 중국에서 선진 문화를 비교적 늦게 받아들이게 되었고, 이에 비교적 늦게까지 순장이 행해지지 않았을까요?

2. 대가야(반파국)의 순장

가야하면 순장이라는 이미지를 심어준 것은 바로 대가야의 순장일 것입니다. 김훈 작가님의 소설 <현의 노래>도 바로 이 대가야를 배경으로 하고 있습니다. 대가야의 순장은 다른 가야들과는 남다른 스케일을 보여주고 있으니깐요.

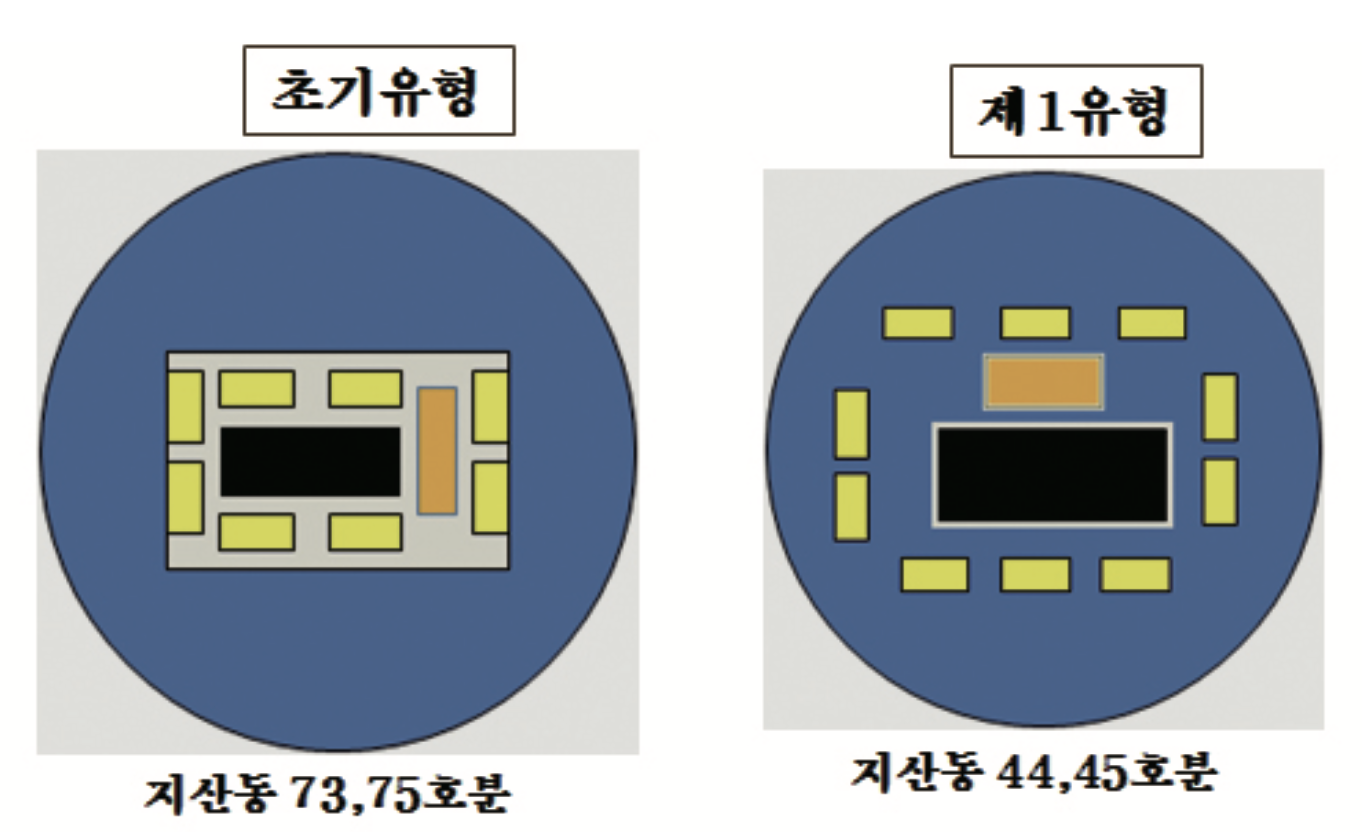

대가야의 무덤의 특징은 주인공이 매장되는 주곽, 부장 공간인 부곽 외에도 순장자를 매장시키기 위한 도립된 석곽[순장곽]들을 주부곽 주변에 배치하고 봉토로 함께 덮어 조성했다는 것입니다. 금관국의 무덤은 주부곽만 있다는 것과 많은 차이가 있죠. 순장곽은 대가야에서만 발견되는 특징입니다. 순장곽의 배치도 시기에 따라 변화하는데 가장 순장이 성행하던 시기에는 순장곽들이 주곽을 부채꼴 형태로 완전히 감싸는 형태로 변화합니다.

지산동 고분군 73호분은 5세기 전엽에 조성된 ‘대가야 최초의 왕묘’로 알려진 무덤입니다. 역시나 대가야에서 가장 이른 시기의 순장묘이기도 합니다. 총 11명이 순장되었는데 주곽 안에 3명, 부곽에 2명, 순장곽 4개에 6명이 순장자가 매장되었습니다. 흥미롭게도 부곽 서쪽에 위치한 순장곽에서 금동제 조우형 관식을 착장한 순장자가 확인되었습니다.

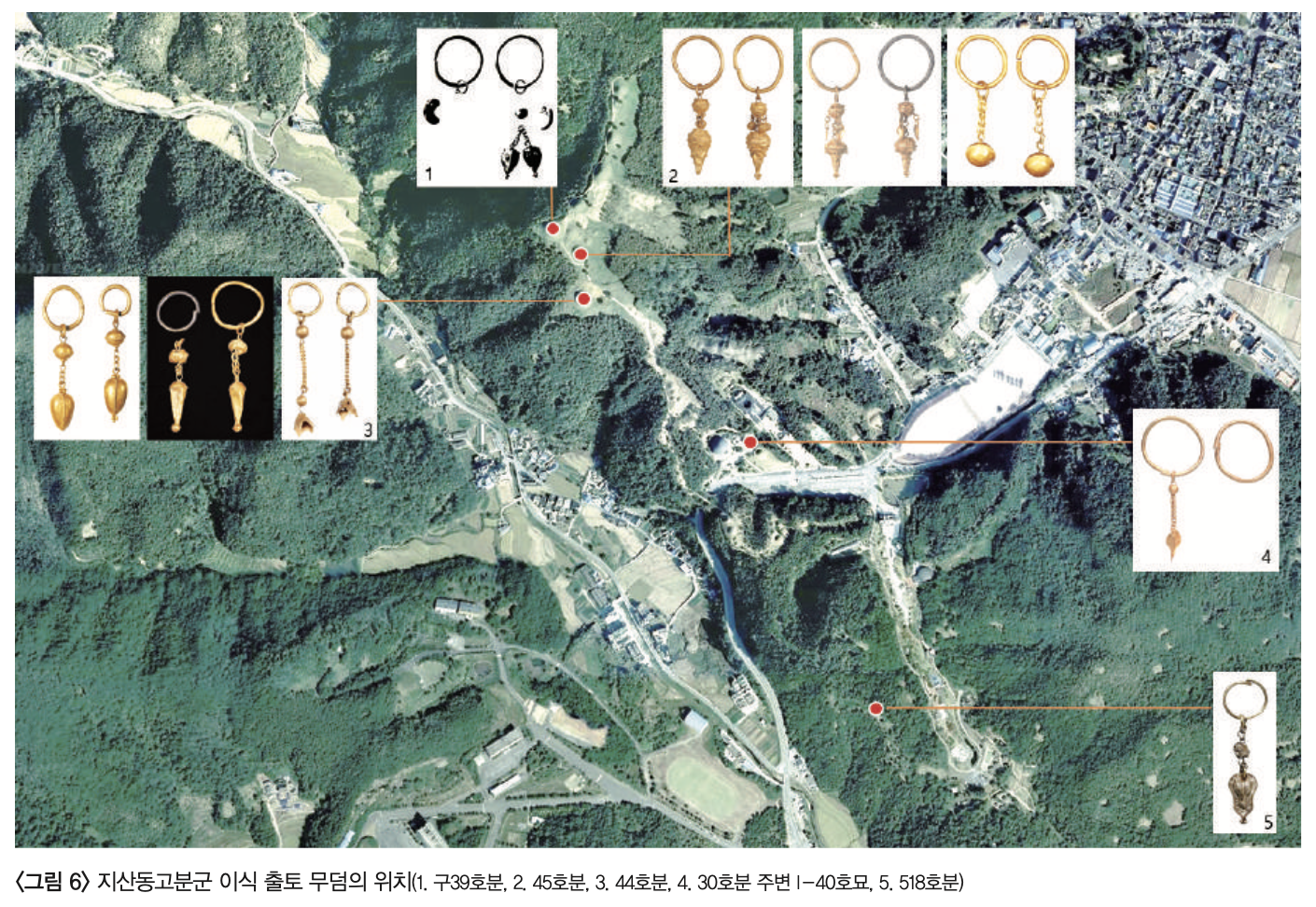

73호분 보다 조금 늦은 시기에 조성된 왕묘급 무덤인 75분 또한 10명 이상의 순장자가 확인되는데 순장곽은 8~10기로 확인되었습니다. 재밌게도 소나 말과 같은 동물을 순장했을 것으로 보이는 공간도 확인되었습니다. 75호분과 비슷한 시기에 조영된 30호분 역시 왕묘급 무덤으로 5개의 순장곽이 있었으며 특히 2호 순장곽에서는 무려 ‘금동관’을 쓴 소아(3~11세 추정) 순장자가 발견되어 세간에 관심을 끌었습니다.

뭐니뭐니해도 대가야 순장의 끝판왕은 바로 지산동 44호분이 아닐까 합니다. 6세기 초 조성된 이 왕릉은 무려 순장곽만 32기가 확인되며 40명 전후의 순장자가 매장되었을 것으로 추정하고 있습니다. 44호분은 한반도에서 발견된 최대의 순장묘입니다. 44호분은 매우 흥미로운 내용들이 많기 때문에 나중에 다른 글에서 따로 살펴보도록 하겠습니다.

대가야의 순장은 금관국의 순장과 몇가지 차이가 있는데 앞서 말씀드렸듯이 순장자를 위한 독립적인 순장곽이 있으며 또 다른 차이는 왕을 지근거리에서 모시던 시종, 시녀, 시동 뿐만 아니라 관식, 대관등을 가진 신하(귀족)들도 순장되었다는 것입니다. 그리고 규모 면에서도 압도적이죠. 그렇다면 대가야의 순장은 언제 사라졌을까요? 아직 대가야 말기의 대형 고분들이 제대로 발굴되지 않아 정확히 알 수는 없으나 신라에 의해 멸망하면서 순장이 소멸되었을 것으로 추정하고 있습니다.

3. 다른 가야들에서의 순장

금관가야와 대가야 외에도 다른 가야들에서도 순장은 확인됩니다. 함안을 중심으로 하는 아라가야에서도 순장이 확인되는데 5세기 전반에 출현하여 5세기 후반에 성행하다가 6세기 전반에 들어 쇠퇴, 소멸합니다. 대가야처럼 순장곽은 없으며 주곽 내에 무덤 주인공의 발 아래 직교되어 배치되었습니다. 이는 금관가야의 순장과 비슷합니다. 흥미로운 것은 아라가야의 멸망을 보통 6세기 후반으로 보는데(6세기 후반부터 대형 고분이 축조되지 않습니다) 6세기 전반부터 순장이 축소, 소멸한다는 것입니다. 덧붙여 부장품도 줄어든다는 것도 재밌습니다. 순장에 대한 부정적 인식이 아라가야 사회 내에 퍼진걸까요? 유교나 불교와 같은 고등종교가 수용된 것일까요? 신라의 영향(간접지배)이었을까요? 신라에 의해 망하기 직전까지 순장을 유지하였던 대가야와 사뭇 다른 모습입니다.

창녕을 중심으로 하는 비화가야에서도 순장이 확인되는데 그 유명한 ‘송현이’가 바로 비화가야의 고분에서 발견된 순장자입니다. 송현동 고분군 15호분에서 출토된 10대 소녀 순장인골이 발견되는데, 지명을 따서 ‘송현이’라 이름지었습니다. 송현이는 정강이와 종아리뼈에 비정상적인 변형이 확인되어 오랫동안 무릎을 꿇고 생활한 것으로 판단되며, 왼쪽 귀에 금동제 귀걸이를 착용한 것으로 볼 때 왕을 지근거리에서 모시는 시종으로 판단됩니다.

관련기사: https://www.khan.co.kr/article/201201252102055, https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/04/29/2016042902013.html

4. 순장자들은 어떤 사람이었나?

일단 가야의 순장자들은 정중하게 매장된 것으로 보아 전쟁 노예는 포함되지 않은 듯 보입니다. 즉 중국의 은(상)나라나 아즈텍에서 보였던 사람, 특히나 전쟁포로로 제물 삼아 제사 지내는 인신공양의 성격은 다소 약하지 않나 생각됩니다. (순장 자체가 인신공양의 성격이 있지만요) 이전 글에서도 말씀 드렸듯이 가야의 지배자들은 죽어서도 현세에 누렸던 삶을 누리기 위한 방편으로 순장을 행했으며, 이에 시종, 시녀, 시동 등 집이나 궁궐에서 일하던 사람, 주인을 호위하던 무사나 마부, 창고지기 등이 그 대상이 되었을 것으로 보고 있습니다. 그리고 또한 순장자에서 여러 위세품이 함께 발굴되는 것으로 짐작해볼 때 낮은 신분은 아니었을 것으로 추정됩니다. 예를 들어 김해 대성동고분군(금관가야) 88호분에서 발견된 순장자 중 10대 여성으로 분석한 인골에서는 머리 쪽에 동물뼈로 정교하게 만들어진 머리장식이 발견되었고, 송현동 고분군(비화가야)에서 발견된 ‘송현이’의 경우 금동제 귀걸이를 착용하고 있었습니다. 더 나아가 지산동 고분군(대가야)의 순장자들 중 일부는 화려한 장식이 달린 금귀걸이, 새날개 모양의 관식, 대관, 금동관 등을 소유한 이들로 단순한 시종이 아닌 신하(귀족)들도 순장되었을 것으로 짐작해볼 수 있습니다.

그리고 순장자의 남녀 비율은 거의 비슷하며(여자가 살짝 많습니다), 대체로 연령이 20~40대에 집중되어 있는 것으로 보아 순장자를 결정할 때도 건강한 신체와 노동력이 중요한 포인트였다는 것을 짐작할 수 있습니다.

5. 순장 - 가야 사회의 공통성과 다양성

"공자께서 '처음 허수아비를 만든 사람은 후손이 없을 것이다'고 말씀하신 것은, 사람을 닮을 것을 썼기 때문입니다. 어떻게 이 백성을 굶어서 죽게 할 수가 있겠습니까."

仲尼曰: 始作俑者, 其無後乎. 爲其象人而用之也. 如之何其使斯民飢而死也

<맹자, 양혜왕 장구 상 4편>에서 발췌

춘추전국시대를 살았던 공자님은 순장에 대해 크게 반감있었고, 순장 대신 인간의 형태를 만들어 무덤에 넣는 용(俑) 또한 미워하였는데 ‘용(俑)을 최초로 만든 자는 후손이 없을 것이다.’라고 저주했다고 하죠. 하지만 앞서 말씀 드렸듯이 순장은 문명의 발전에 보편적으로 나타나는 일종의 테크트리였고, 가야 사회에서도 북방계의 영향이든, 자연발생적이든 순장이 발생하고 성행하였습니다. 인간의 존엄과 평등의 가치를 이해하는 우리에게는 순장은 끔찍하고 미개한 풍습이지만, 당시 고대 가야 사회에 속해있던 이들에게 순장은 거부할 수 없는 일종의 문화였을 것입니다. 그리고 좋던 나쁘던 이러한 순장을 통해 우리는 가야 사회의 단면을 엿볼 수 있게 되었습니다.

가야의 순장은 3세기 금관국에서 처음 발생하였으며 5세기 대가야나 아라가야와 같은 주변 가야사회로 확산되게 됩니다. 그리고 순장이라는 기본적인 아이덴티티는 유지하면서 각자 변형, 발전시켜 나갔다는 것을 알 수 있었습니다. 고대 가야 사회의 공통성과 다양성을 이해하는데 중요한 실마리가 바로 순장입니다.

다음 글에서는 가야 최대의 순장묘인 지산동 44호분에 대해 좀 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다^^

'글' 카테고리의 다른 글

| 가야이야기 6 - 지산동 44호분 (0) | 2021.11.15 |

|---|---|

| 가야이야기 4 - 순장(1) (0) | 2021.09.14 |

| 가야이야기 3 - 가야와 철, 홍철 없는 홍철팀? (0) | 2021.09.14 |

| 가야이야기 2 - 철의 바다 (0) | 2021.09.14 |

| 가야이야기 1 - 너의 이름은? (0) | 2021.09.14 |